抗感染占位器结合膜诱导技术治疗骨缺损伴感染经典案例

主诉 病史

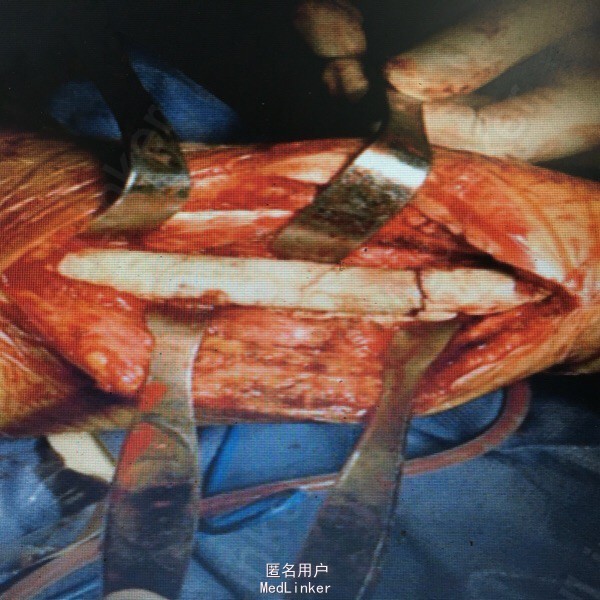

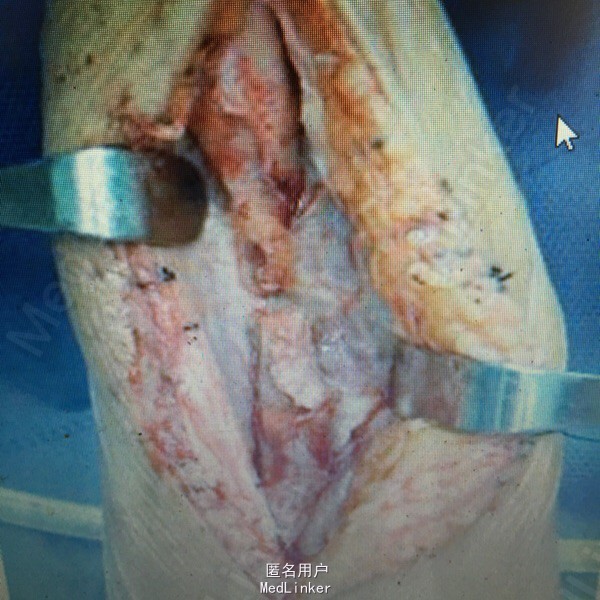

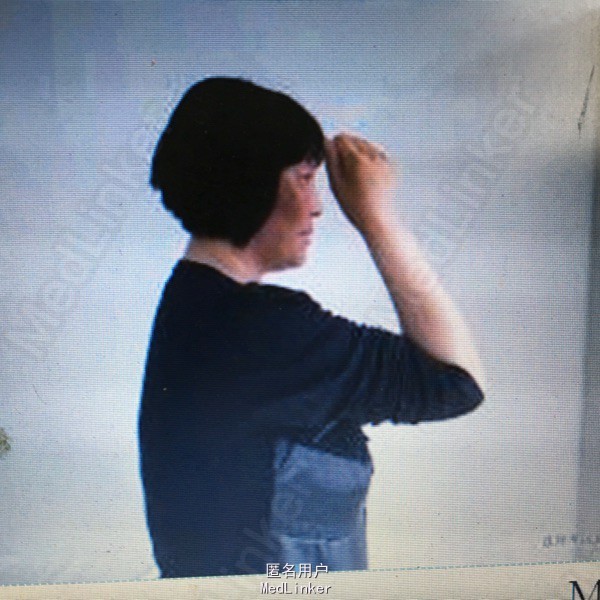

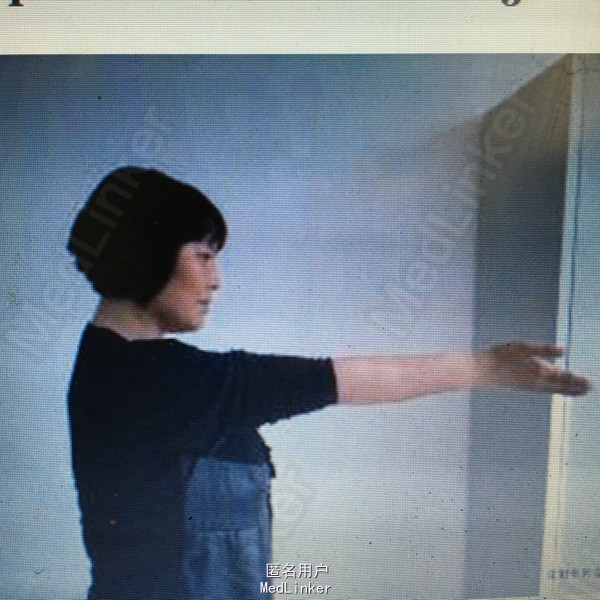

女性患者,43岁,因交通伤致右尺桡骨开放性骨折,当地医院行清创、骨折切开复位内固定术,术后尺侧切口反复红肿、流脓,经换药治疗4个月前臂仍疼痛、畸形、功能受限,X线片(A, B);第1阶段手术探查明确诊断(感染范围、程度及细菌种类),桡骨重新复位、内固定、恢复力线、间接稳定尺骨,尺骨骨折断端清创、抗生素骨水泥占位器置入(C),术后X线片(D, E);全身及局部应用敏感抗生素;第2阶段膜诱导技术修复骨缺损;切开诱导生成的生物膜,取出骨水泥占位器,钢板固定骨折(F, G);髋臼锉取骨技术获取粉碎松质骨、皮质骨混合颗粒,锁定钛板内固定和愈合片子(H, I)

查体 辅查

尺侧切口反复红肿、流脓,经换药治疗4个月前臂仍疼痛、畸形、功能受限

诊断 处理

右尺骨骨缺损伴感染

随访 讨论

具体实施膜诱导技术大体分2个阶段,第1阶段:静脉应用抗生素,清创手术时于骨缺损区填充快捷式抗感染占位器,塑形并连接骨折断端维持局部稳定性;第2阶段:在第1次手术后6~8周,软组织愈合良好且感染控制的情况下,去除填充的占位器,并保留自体诱导形成的膜结构(1~2 mm厚的筋膜样结构),然后在膜内填充碎颗粒状自体松质骨。其基本原理是通过在骨缺损处置入骨水泥占位器诱发机体异物反应,形成诱导膜结构,二期在诱导形成的膜结构内行自体松质骨颗粒或人工骨颗粒植骨,诱导形成的膜结构将移植骨与周围环境相隔离,为骨修复创造了一个相对封闭的生物学环境,在阻隔其他组织(如纤维瘢痕组织)长入缺损区的同时能够为骨修复提供丰富的血供、成骨因子。其优点是:技术操作简单、骨缺损修复快、愈合时间与骨缺损长度无关、供区并发症少等。这种模式也许是未来治疗感染性骨缺损的一种趋势。

发布于 15-09-28 09:46