作为一名从事脑血管病尤其是缺血性血管病外科治疗的医生,不了解脑的侧支循环肯定是不可能的。然而,对于人脑血管的吻合,你究竟了解多少?它们犹如一幅神秘的面纱,当你看到它们的时候,真的能够很快的辨认出来吗?那么,就让我们一起来回顾一下人类对人脑血管吻合的探索之路吧!

古希腊-古罗马时代

人类对于生命的理性认识,来自于解剖…

古希腊著名解剖学家赫罗菲拉斯(Herophilus)生活于公元前335-280年,被认为是第一个当众进行解剖表演的人。据记载,他可能完成过多达600例次的人或动物的解剖,并对脑组织存在浓厚的兴趣。是他首先发现了位于脑底部的血管网状结构,并首先将其命名为“Rete Mirabile (自拉丁语)”,英文译为“Wonderful Net”,中文直译为“奇网”。

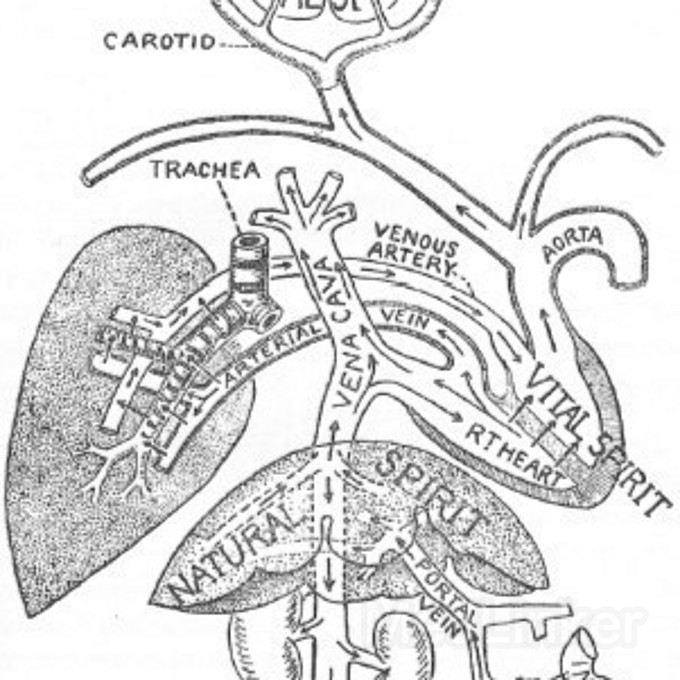

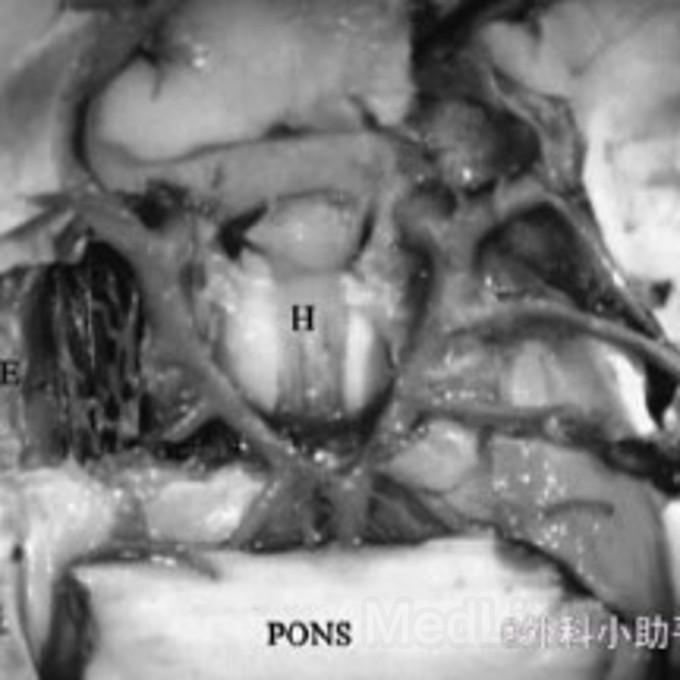

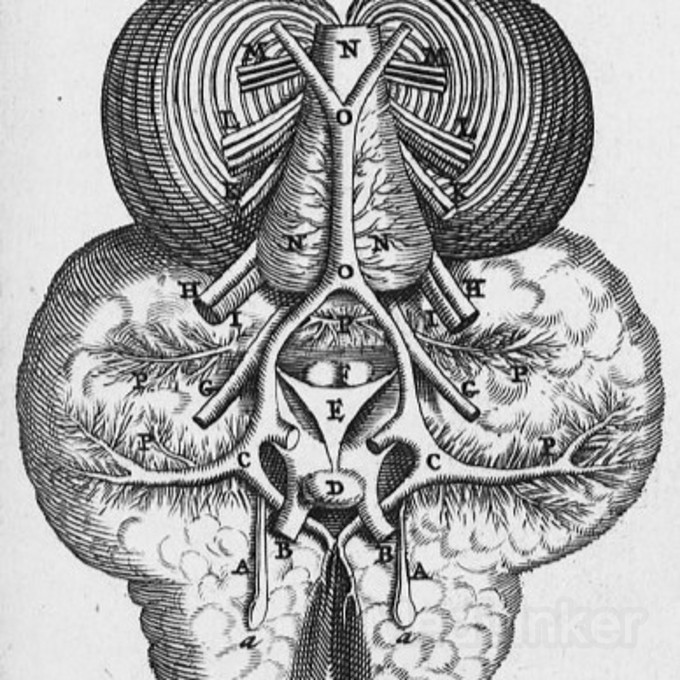

而古罗马时期(公元131-201年)帕加玛的克劳迪亚斯-盖伦(Claudius Galen of Pergamum)则是古罗马时期最有影响力的医学大师,他对于解剖的认识,影响了其后近300年间的解剖学发展,被认为是继希波克拉底之后的第二位医学权威。在他生活的时代,人体解剖是严格禁止的,但是盖伦并没有放弃对生命的探索,他进行了大量动物的解剖实验,并在不同物种间进行比较,同时将得出的结论推论于人体中。他发现了人体存在消化系统、呼吸系统与神经系统,并将亚里士多德的“三种灵魂”学说与人体的解剖学、生理学知识结合起来,提出了著名的“三种元气”学说—自然元气、生命元气与动物元气。即自消化系统摄入在肝脏产生“自然元气”与肺吸收的元气相混合,在心脏形成“生命元气”,沿颈动脉进入大脑转化成“动物元气”,人类才能产生运动、感觉与情感。而“Rete Mirabile(以下简称RM)”则位于颈动脉进入大脑的必经之路上,包绕垂体,层层叠叠,布满整个脑底部,是生命元气转化为动物元气的必经之路。图1是盖伦所绘的生理学三元气理论示意图,很清楚的标示出了RM的位置。但是大家不要忘了,古罗马时期基本没有对人体解剖的太多经验,盖伦作为那个时代最伟大的医学家,对于人体解剖的经验也仅仅来自于对受伤的角斗士的处理,真实的解剖,绝大多数来自于动物,图2就是羊的RM。

图1盖伦三元气理论与RM

图2 羊的RM

黑暗的中世纪

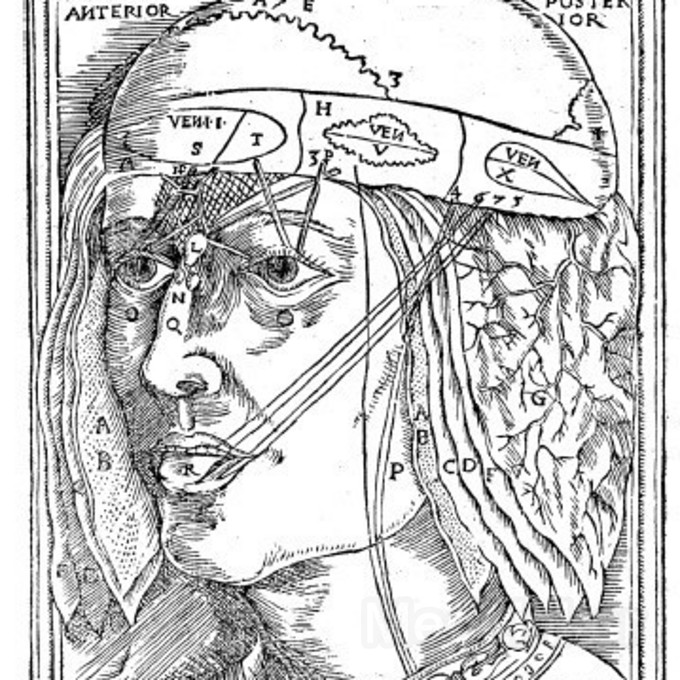

可以说盖伦的解剖学影响不可动摇的延续到了中世纪,由于教会严禁人体解剖,导致解剖学进展缓慢。绝大多数学者对于RM的认识仍然停滞不前,他们坚信动物元气需要经过RM才能播散至脑内,并将其描述为位于眼睛上方的局限的部位。

图3 位于眼睛上方的网状部位即RM

文艺复兴时期

文艺复兴时期,解剖学迎来了大解放。对于RM的存在,首先提出异议的是意大利解剖学家贝伦加里奥-卡尔皮(Berengario da Carpi)。他在自己的论文中写道:为了寻找RM,我解剖了超过100具尸体,然而并未发现这种网状结构…他认为人类精神元气的产生来自于颈内动脉的软膜支。

而文艺复兴时期最伟大的解剖学家维萨里(Andreas Vesalius)在RM的探索上,也走了弯路。要知道,他可是出生在曾祖父、祖父、父亲均是宫廷御医的医学世家并在24岁就当上意大利著名帕多瓦大学外科学系教授的医学天才啊!在1540年维萨里的解剖公开课上,由于受到盖伦理论的深切影响,在讲解到RM时,维萨里用羊脑代替了人脑去演示RM的存在。在随后的3年间,维萨里通过不懈的解剖研究,最终认为在人类并不存在所谓的RM,并在他的解剖学名著《人体构造》一书(图4)中承认了自己之前的错误并写道:

I myself cannot wonder enough at my own stupidity and overly great trust in the writings of Galen and other anatomists; yes I, who so much labored in my love for Galen that I never undertook to dissect a human head in public without that of a lamb or ox at hand, so as to supply what I could in no way find in that of man, and to impress it on the spectators, lest I be charged with failure to find that plexus so universally familiar by name. For the soporal [carotid] arteries quite fail to produce such a plexus reticularis as that which Galen recounts.

图4 维萨里名著《人体的构造》

《人体的构造》一书中,维萨里用自己大量的解剖学事实,纠正了盖伦理论中多达200多处的错误,而RM常常被用作一个例子来说明在推动解剖学进展方面,维萨里是如何超越盖伦的。正因为维萨里如此科学严谨的求实精神,触动了教会的利益而遭到封杀,而与哥白尼齐名,被认为是现代科学革命的两位斗士。他一生的努力,很好的践行了自己那句简单却铿锵有力的誓言:I DO NOT TELL,BUT I SHOW……

说了好几百年,RM居然是个在人类不存在的东东……

但是不要忘记,作为高级动物,在脑底,人类还存在更为高等的吻合…

文艺复兴后Willis环的发现

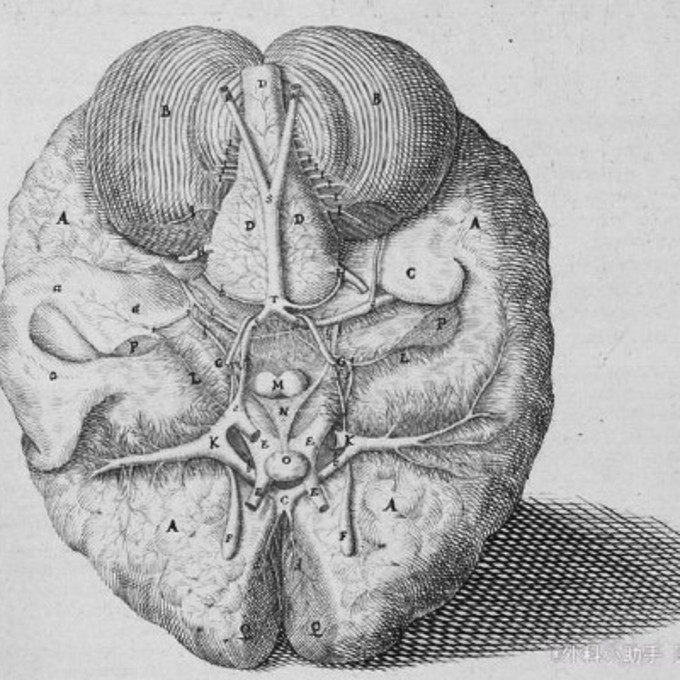

16世纪初,同是帕多瓦大学的解剖学教授的谷力奥-卡萨瑞(Giulio Casserio)在其去世后由学生发表了其解剖学著作,在其中一幅图中,有关于脑底血管环的图片(图5),这图片中,我们可以看到非常完美的单侧后交通动脉,但可惜的是,可能是由于由学生所著的原因,对此并没有太多的提及。

瑞士解剖学家约翰-贾科布-韦佛(Johann Jakob Wepfer 1620-1695)是第一个发现并命名胼胝体动脉、脉络膜后动脉与小脑上动脉的解剖学家,他在其著作中精确描述了前交通与后交通动脉(图6)。除此以外,通过对一些因“严重左侧头痛”而死的人的解剖,他发现了其右侧颈内动脉的完全闭塞,为卒中(apoplexy)找到了相应的病理解剖基础。

但是,为什么脑底动脉环要命名为“Willis环”呢?

图5卡萨瑞的脑底动脉环图

图6 韦佛对脑底动脉环的描述

那是因为…Thomas Willis实在是贡献杰出……

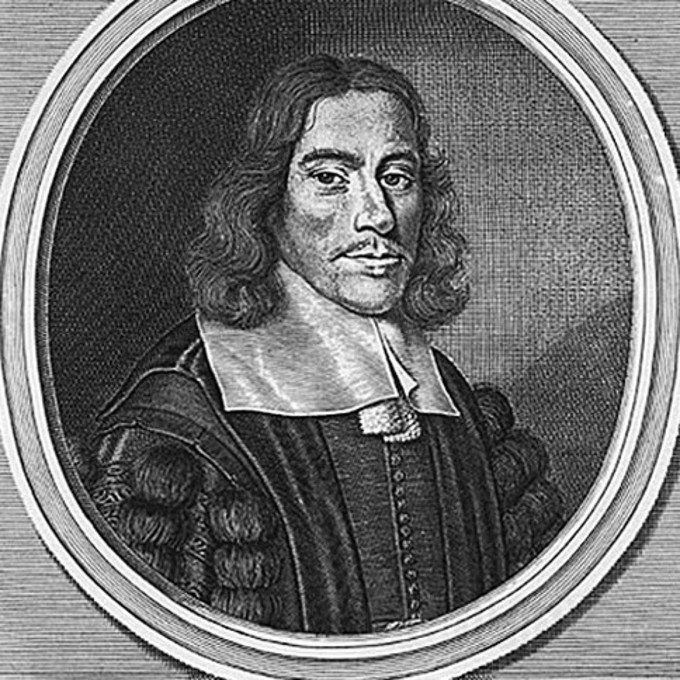

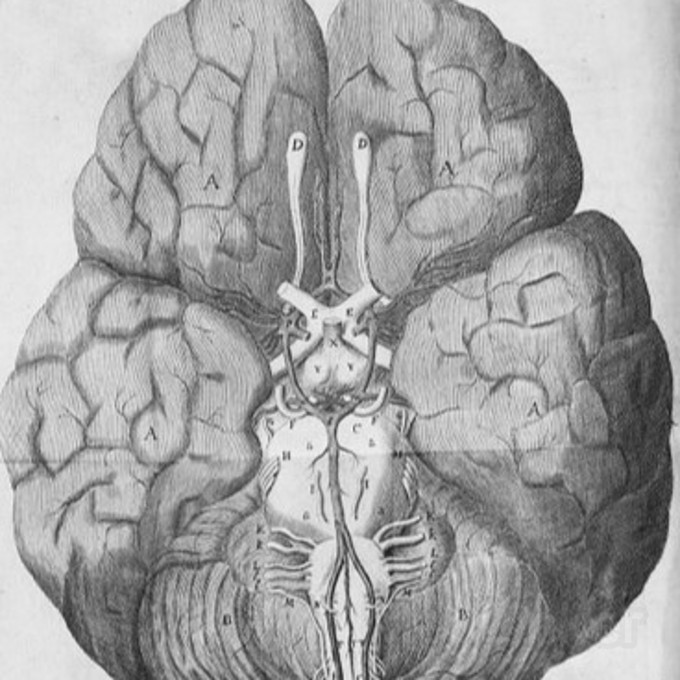

托马斯-威利斯(Thomas Willis 1621-1675, 图7)本身并不是学医的,在他21岁那年,他获得了艺术学学士学位。然而之后不久,欧洲各种瘟疫流行,他的父亲也死于“露营热”,自此,威利斯开始主修医学,并在1646年获得牛津大学医学学士学位。他不仅仅钻研临床,更积极改善解剖方法,以获得更加精美的解剖效果…看看他的Willis环图像(图8)就知道了,他的解剖不仅仅获得了近乎完美的Willis环图像,也对血管与临近颅神经的关系做了更加精准的描述。BTW,威利斯把颅神经分为10对,其中前6对的划分是完全正确并被沿用至今的,并由此提出了神经系统定位理论,即特定的区域由特定的神经功能管理。他向现代科学家们打开了研究人脑高级功能的大门,既在临床,也在解剖。

同时,他的学生们也个个是大师级人物,为他绘制Willis环图像的克里斯托弗-雷恩不仅仅能画的一手好画,更是四大名教堂之一的圣保罗大教堂的设计师…

图7 Thomas Willis

图8 威利斯的脑底动脉环

罗嗦了这么半天,查文献也花费了菇凉一整天的时间,但菇凉依旧乐此不疲,因为丘吉尔曾经在英国皇家内科学院的典礼上说过“The longer you can look back, the further you can look forward”。没错,回顾历史,是为了认识现在与未来。如果你认为“RM-奇网”就此从人类身上消失了,那你可能就有点过于“因循守旧”了,因为在2005年,日本学者在“活人”身上,再次发现了RM……

呵呵,不确定性—既是医学的无奈,在某种程度上,也是医学的魅力所在……

下次见