下载或打开 医联APP 查看完整评论

立即下载

打开APP

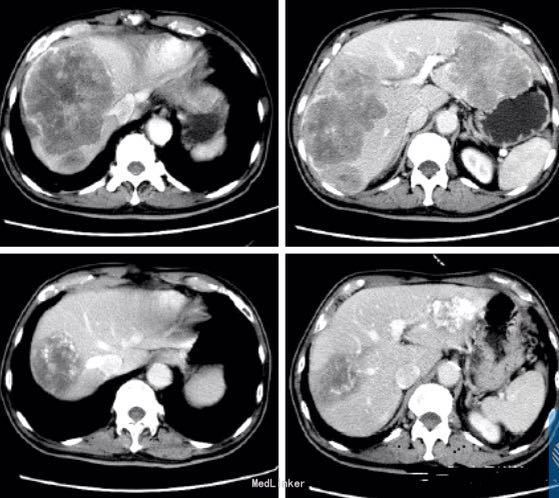

老年男性,晚期结肠癌,同时性肝转移(LLD)

主诉 病史

患者,男性,71岁,既往体健。 2015年8月体检B超发现“肝脏多发占位”,血清CEA>1000 ng/ml。结肠镜示:距肛缘16~20 cm不规则隆起性病变,环1/2周,周围黏膜呈鱼鳞样改变;近降-乙结肠交界处见2枚亚蒂息肉0.8×0.6 cm,0.4×0.4 cm。活检病理:(距肛缘16~20 cm)结肠腺癌,(降乙交界)低级别绒毛状管状腺瘤。 2015年9月胸、腹、盆增强CT示乙状结肠癌,累及浆膜层,肝脏体积增大,肝内多发转移瘤。

查体 辅查

查体:PS=1(ECOG),体型较瘦,无贫血貌,皮肤、巩膜未见黄染,,Virchow’LN(-),肝左侧肋下2 cm,右侧肋下5 cm,无触痛,脐周未及明显硬质结节,移动性浊音(-)。 血常规指标正常,肝功能:r-GT232IU/l ,AKP266IU/l 余正常,血清肿瘤标志物:AFP 2.35 ng/ml,Ca125 56 U/ml,Ca199 977U/ml, CEA 4676.5ng/ml RAS家族基因野生型,UGT1A1*28基因检测6/6型。

诊断 处理

结肠镜报告及活检病理证实为乙状结肠腺癌。结合全身CT检查,基线评估为仅限于肝脏转移(LLD)的转移性结肠癌。根据AJCC第七版的临床分期考虑为cTxNxM1a,IVA期。

随访 讨论

2015年9月起接受4个周期的FOLFIRI化疗,自第二周期加用西妥昔单抗,4周期后于2015年10月复查,发现肝脏内靶病灶最大径直径从基线的1365px缩小至770px,血清Ca125降至正常,CA199和CEA均下降了近20倍。

发布于 15-10-29 16:37