分享乙状结肠癌病例一只!

主诉 病史

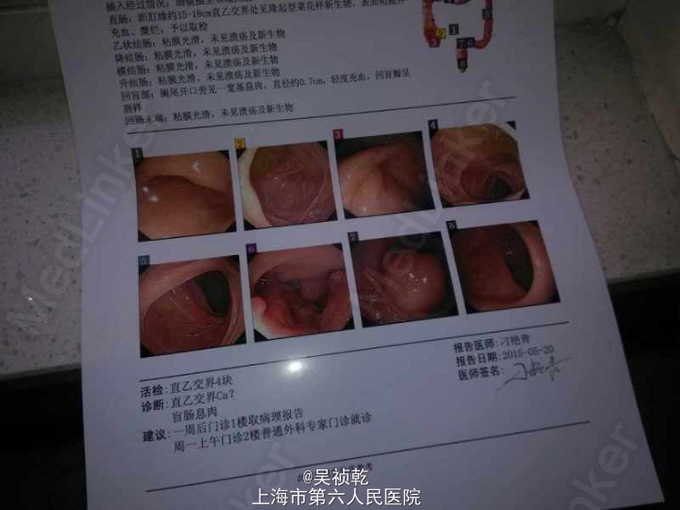

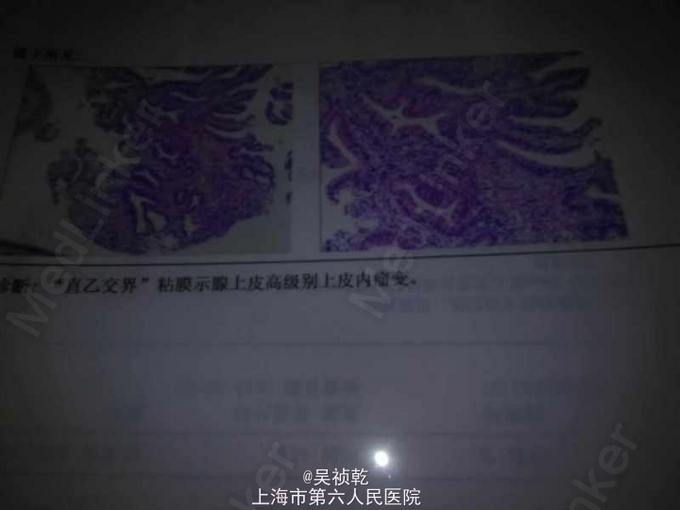

患者女,45岁,因“大便带血伴性状改变4月余加重10天”入院。患者于4月前无明显诱因下出现大便次数增加,每日2-4次,排便前伴有下腹阵发性疼痛,排便每次量少,不成形,偶伴有少量便血,色鲜红,与粪便混合,患者无呕吐。患者当时未予重视,8天前于外院就诊,2015.5.20外院查肠镜示距肛缘约15-18cm处见隆起型菜花样新生物,表面粗糙、溃烂。2015.5.24病理示:“直乙交界”粘膜向上皮高级别上皮内瘤变。患者出现症状以来不伴有消瘦,头晕等不适主诉。现为求进一步诊治,收住我院。患者发病以来,神志 清晰,精神可,胃纳可,小便如常,体重未见明显下降。

查体 辅查

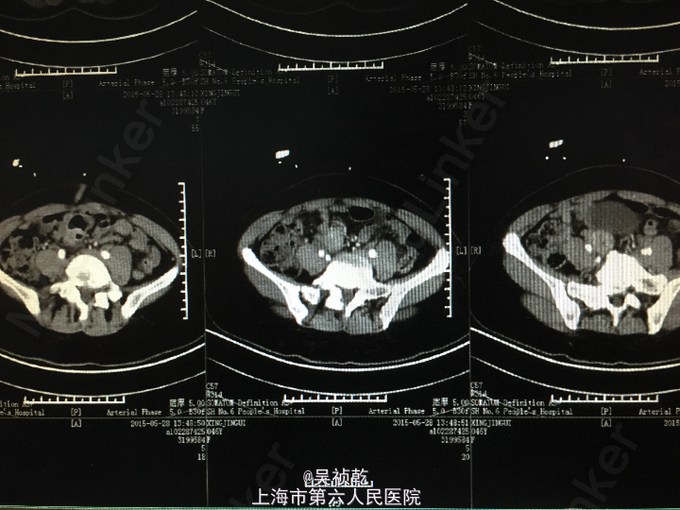

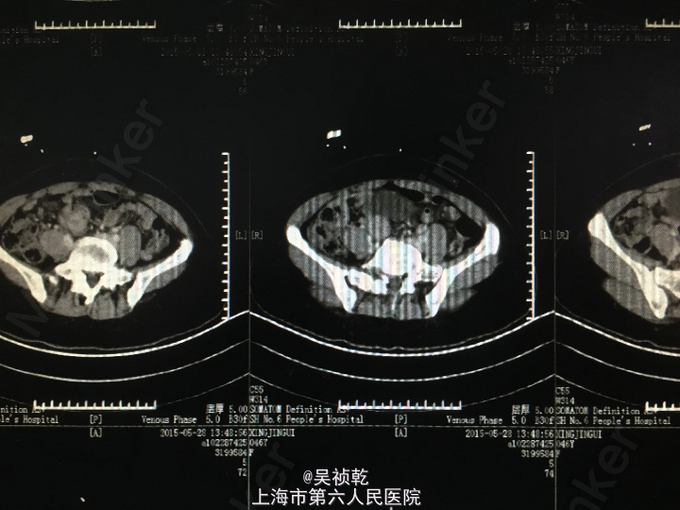

查体:腹部平坦,无腹壁静脉曲张,有腹式呼吸。腹壁柔软,无腹部压痛,无腹部反跳痛,未触及腹部包块,肝肋下未触及,脾肋下未触及,无移动性浊音,无肝区叩击痛,无肾区叩击痛。听诊:肠鸣音正常 。肛门直肠及外生殖器:外形:正常。直肠指检:未及肿块,指套无染血。 辅查:甲胎蛋白(AFP) 0.75 ng/mL ,癌胚抗原(CEA) 1.72 ng/mL ,糖类抗原(CA125) 23.06 U/mL ,糖类抗原(CA199) 11.74 U/mL 。CT报告检查报告:1.乙状结肠下段肠壁局部增厚,考虑结肠新生物可能大,请结合其他检查。2.子宫增大伴密度不均匀,考虑子宫多发肌瘤或子宫肌腺征。

诊断 处理

患者住院期间,积极完善相关检查,排除手术禁忌,于2015-06-01行乙状结肠癌根治术,术中盆腔未扪及明显肿块,肠系膜未及肿大淋巴结,肝脏未扪及明显结节,肿块距肛门19cm位于乙状结肠中下段,大小约3×4cm,呈菜花状,周围肠壁偏硬,浆膜光整。术后病理检查报告:乙状结肠 ▉标本类型:乙状结肠切除标本▉肿瘤部位:切除肠管全长10.5CM,肿瘤位于:乙状结肠, 距一侧切缘3 CM、距另一侧切缘 3 CM,大小 5 × 3 CM▉大体类型:隆起型,肿瘤环绕肠壁:1/2周▉组织学类型:绒毛状腺瘤,癌变(乳头状腺癌II级)▉浸润深度达:粘膜下层▉淋巴管内癌浸润:(-),血管内癌浸润:(-),神经周围癌浸润:(-)▉切缘:上下切缘均未见癌浸润▉以下均未见癌转移: 肠系膜LN0/8枚。▉淋巴结免疫反应状态:SH(+),PH(+),GH(+)▉癌周间质反应:淋巴细胞,浆细胞,组织细胞反应(+),纤维组织增生反应(+)▉非肿瘤区病变:粘膜组织慢性炎。(乙状结肠):绒毛状腺瘤,癌变(乳头状腺癌II级),肿瘤侵及粘膜下层,未累及肌层。诊断为:乙状结肠癌T1N0M0。术后对症治疗后8天顺利出院。

随访 讨论

大肠癌的发生与高脂肪低纤维素饮食、大肠慢性炎症、大肠腺瘤、遗传因素和其他因素如:血吸虫病、盆腔放射、环境因素(如土壤中缺钼)、吸烟等有关。大肠癌早期无症状,或症状不明显,仅感不适、消化不良、大便潜血等。随着癌肿发展,症状逐渐出现,表现为大便习惯改变、腹痛、便血、腹部包块、肠梗阻等,伴或不伴贫血、发热和消瘦等全身症状。肿瘤因转移、浸润可引起受累器官的改变。大肠癌因其发部位不同而表现出不同的临床症状及体征。治疗结肠癌的方案是以手术切除为主的综合治疗方案。I、II和III期患者常采用根治性的切除+区域淋巴结清扫,根据癌肿所在部位确定根治切除范围及其手术方式。IV期患者若出现肠梗阻、严重肠出血时,暂不做根治手术,可行姑息性切除,缓解症状,改善患者生活质量。